- Start

- Stadt-/Stadtteil-Daten

- Stadtteil-Karten

- Wohnungsmarkt-Daten

- Stadtteil-Profile

- Adelsberg

- Altchemnitz

- Altendorf

- Bernsdorf

- Borna-Heinersdorf

- Ebersdorf

- Einsiedel

- Erfenschlag

- Euba

- Furth

- Gablenz

- Glösa-Draisdorf

- Grüna

- Harthau

- Helbersdorf

- Hilbersdorf

- Hutholz

- Kapellenberg

- Kappel

- Kaßberg

- Klaffenbach

- Kleinolbersdorf-Altenhain

- Lutherviertel

- Markersdorf

- Mittelbach

- Morgenleite

- Rabenstein

- Reichenbrand

- Reichenhain

- Röhrsdorf

- Rottluff

- Yorckgebiet

- Schloßchemnitz

- Siegmar

- Schönau

- Sonnenberg

- Stelzendorf

- Wittgensdorf

- Zentrum

- Chemnitz für...

- Shop

- Blog

- PROFESSIONAL

Stadtstruktur und Wohngebiete

Gesamtüberblick

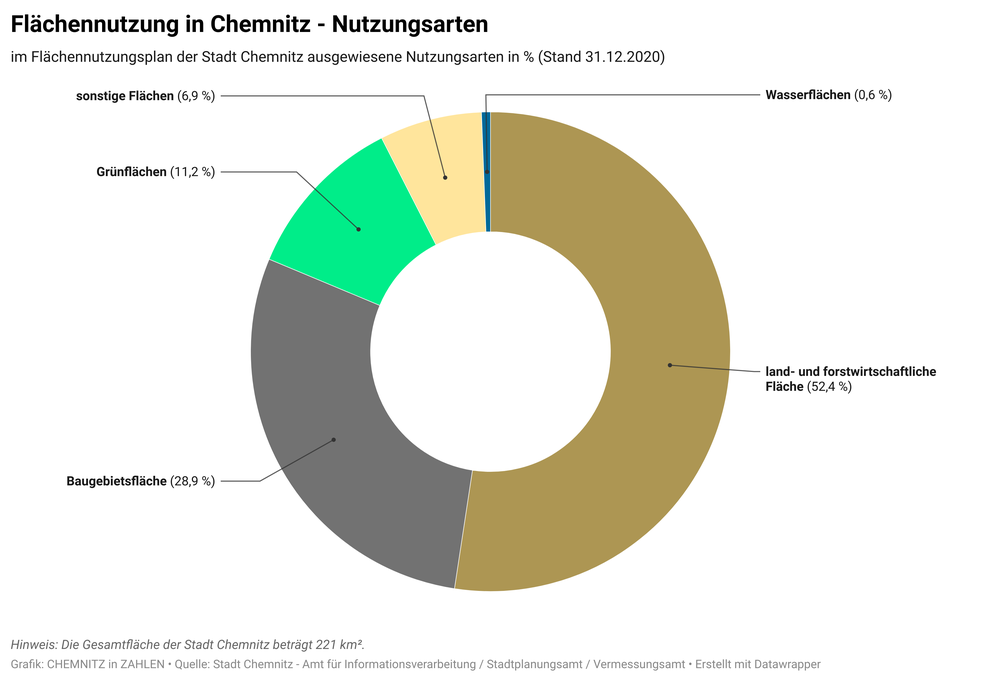

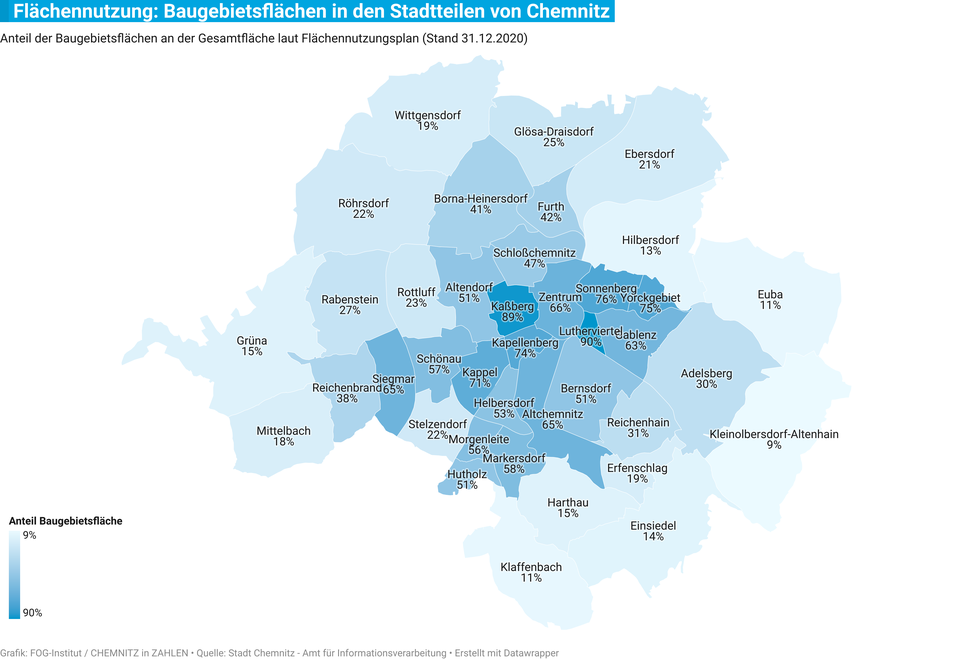

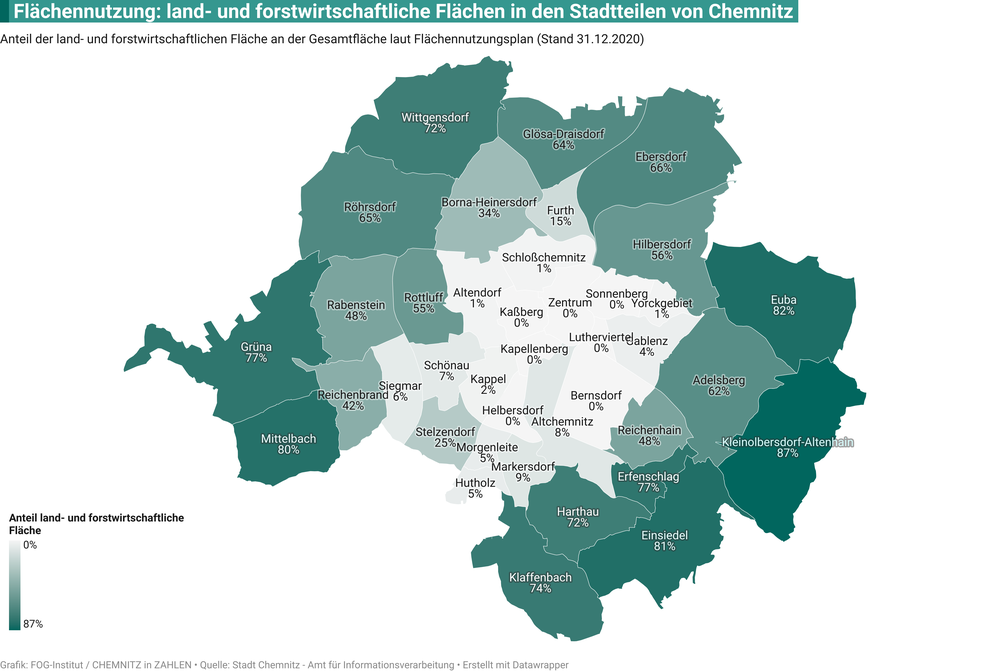

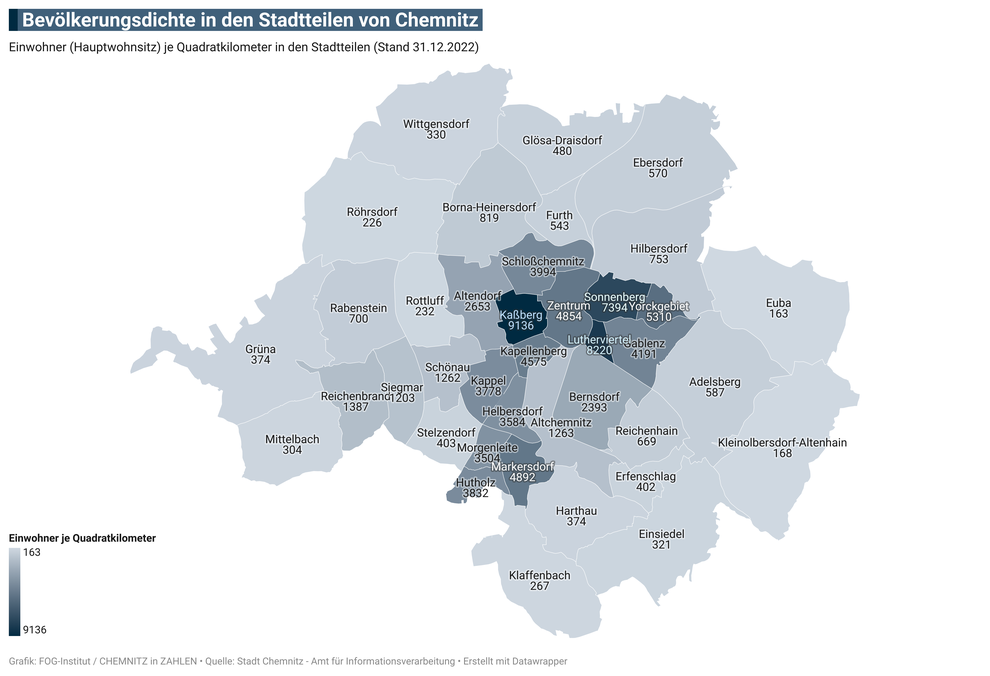

Chemnitz ist mit seinen 221 Quadratkilometern Grundfläche eine – flächenmäßig betrachtet – relativ große Stadt, deren territoriale Ausprägung von ca. 15 km mal 15 km eine weite Spanne von urbanem, innerstädtischem Leben bis hin zu suburbanem und fast schon ländlichem Leben einschließt. Die Stadtfläche beinhaltet neben der Kernstadt und suburbanen Wohnlagen („Speckgürtel der Stadt“) auch – im Zuge der 1990er Jahre erfolgten Eingemeindungen – ländliche Teilgebiete sowie eingemeindete Kleinstädte am Stadtrand, die ihren eigenen Charakter bis heute bewahrt haben. In der Statistik der Flächennutzung führt das dazu, dass nur knapp 30 % der Chemnitzer Stadtfläche laut Flächennutzungsplan als Baugebietsfläche genutzt werden, während mehr als die Hälfte des städtischen Territoriums als land- oder forstwirtschaftliche Fläche ausgewiesen ist. Entsprechend gering für eine Großstadt wirkt daher mit etwas mehr als 1.100 Bewohnern je Quadratkilometer die Bevölkerungsdichte von Chemnitz.

Unter dem Aspekt der tatsächlichen Bevölkerung gestalten sich die Wohnrealitäten natürlich vollkommen anders: Ca. 175.000 Menschen der 249.000 Einwohner wohnen maximal 5 km vom Stadtzentrum entfernt (errechnet via Zensusdatenbank 2011 und dessen 1 km-Gitterzellen-Rechner). Die Bevölkerungsdichte im Stadtkern liegt dabei im mittleren vierstelligen Bereich, erreicht auf dem dicht besiedelten Kaßberg mehr als 9.000 EW/km².

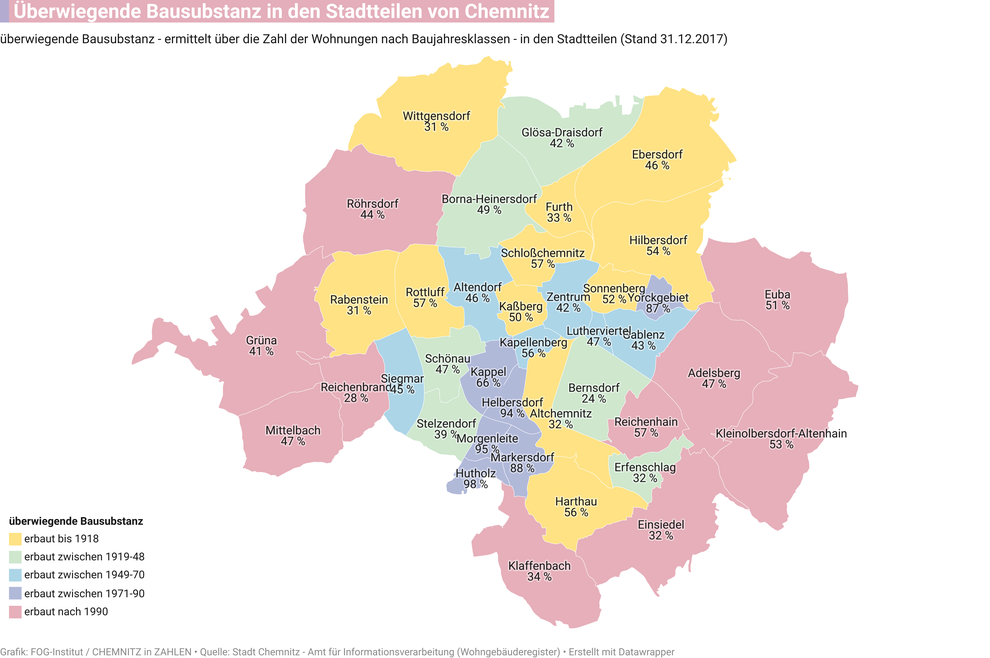

Die Stadt Chemnitz besteht aus 39 Stadtteilen unterschiedlicher Größe und Bevölkerungszahl. Seit den in den 1990er Jahren durchgeführten Eingemeindungen von Euba, Kleinolbersdorf-Altenhain, Einsiedel, Klaffenbach, Mittelbach, Grüna, Röhrsdorf und Wittgensdorf hat sich das Stadtgebiet um 90 km² (bzw. um 69 %) erweitert. Die Stadtteile weisen nicht nur unterschiedliche Größen, Bevölkerungszahlen und -strukturen auf, sondern verschiedenste Bausubstanzen, Wohngebäudetypen und Eigentumsverhältnisse. Der urbane Kern von Chemnitz umfasst einen Kreis mit einem Radius von ca. 6 bis 7 km um das Stadtzentrum. Die Mieterquoten in diesem Bereich liegen bei über 90 % – im innerstädtischen Bereich bei weit über 95 %. Die ländlich geprägten Stadtteile sind durch deutlich höhere Eigentumsquoten an Wohnraum geprägt (Chemnitz insgesamt 17 %; an den Rändern teilweise 60 bis 75 %; Werte von 2011); die Infrastruktur und das Wohnen bzw. Leben sind spürbar anders als in verdichteten, innerstädtischen Wohngebieten mit hohen Wohngebäuden und einer Vielzahl von Mietparteien in einer Adresse. Die folgende Stadtteilkarte zeigt die 39 Chemnitzer Stadtteile in ihrer territorialen Ausprägung und kategorisiert nach bestimmten Raumkategorien (für das EU-Programm „UPLIFT“ – in einigen Fällen lässt sich streiten, aber für den unbedarften Leser ist hier zumindest ein schneller Überblick gewährleistet):

Anders stellt sich die Situation dar, wenn die 39 Chemnitzer Stadtteile nicht in ihrer territorialen Größe, sondern in Abhängigkeit ihrer Einwohnerzahl in einer Karte visualisiert werden. Es wird deutlich, dass die zentrumsnahen Stadtteile die bevölkerungsstärksten sind, da dort auf relativ kleiner Fläche vergleichsweise viele Chemnitzer wohnen, während die Randgebiete relativ dünn besiedelt sind. Die acht einwohnerstärksten Stadtteile (angefangen vom Kaßberg bis Markersdorf) beherbergen auf einer Fläche von 27 km² knapp 116.000 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von mehr als 4.300 Einwohnern je Quadratkilometer entspricht. Die eingemeindeten Stadtteile wiesen im November 2022 insgesamt eine Bevölkerungszahl von 24.000 Einwohnern auf (bei einer Fläche von 90 km²; Bevölkerungsdichte: 265 Einwohner je km²; der Kaßberg als bevölkerungsstärkster Stadtteil dagegen auf einer Fläche von etwas mehr als 2 km² 18.300 Einwohner). Im Süden von Chemnitz sind noch ansatzweise die dichten Bebauungsstrukturen des ehemaligen Fritz-Heckert-Gebiets zu erkennen, vor allem Markersdorf mit seinen 11.350 Einwohnern fällt hierbei auf. Wohnten in den fünf Stadtteilen des Heckert-Gebietes (Kappel, Helbersdorf, Hutholz, Markersdorf, Morgenleite) 1991 noch 83.900 Menschen, so sank diese Zahl 31 Jahre später auf 36.500 – der Anteil der Chemnitzer, die in Ostdeutschlands viertgrößtem Plattenbaugebiet wohnten, sank von 27 % auf heute unter 15 %. Entsprechend haben sich die Bevölkerungsdichten verschoben. Während 1991 im Stadtteil Hutholz mehr als 13.000 Menschen pro km² wohnten, erreicht der heutige Spitzenreiter Kaßberg eine Bewohnerdichte von etwas mehr als 9.000 Einwohner pro km².

Die Auswirkungen der massiven Bevölkerungsverschiebungen, die die Chemnitzer Stadtteile in den 1990er Jahren wachsen oder (zumeist) schrumpfen ließen, haben sich in den vergangenen Jahren mit Ausnahme einiger innerstädtischer Stadtteile manifestiert bzw. verstetigt. Die Stadtteile des ehemaligen Fritz-Heckert-Gebietes (Helbersdorf, Morgenleite, Markersdorf, Hutholz, Teile von Kappel) schrumpften seit der Wiedervereinigung um mehr als 50 %, weisen aber seit nunmehr vielen Jahren mehr oder weniger konstante Bevölkerungszahlen auf. Die Randgebiete von Chemnitz legten in der Nachwendezeit durch die sog. Suburbanisierung (ausgehend von geringen Werten) stark an Einwohnern zu, sind aber seit einigen Jahren wieder minimalen Schrumpfungsprozessen ausgesetzt. Einhergehend mit deutschlandweit zu beobachtenden Re-Urbanisierungsprozessen und dem starken Zuwachs an ausländischer Bevölkerung haben in den letzten Jahren vor allem die innerstädtischen Stadtteile wieder Bevölkerungszuwächse verzeichnen können – am stärksten legten das Zentrum, das Lutherviertel und der Sonnenberg zu.

Im Kern sollen die Daten vier Aspekte verdeutlichen:

- Wer den Leerstand in Chemnitz verstehen will, muss die Entwicklungen (bzw. die Schrumpfungsprozesse) in den 1990er Jahren kennen.

- Kernstädtische Stadtteile haben in den vergangenen Jahren am deutlichsten vom Bevölkerungsgewinn der Stadt Chemnitz partizipiert. Angeführt wird die Entwicklung von Stadtteil Zentrum und dem Sonnenberg.

- Bis auf wenige Ausnahmen (wie die traditionellen Eigenheim-Standorte Rabenstein oder Adelsberg befinden sich die suburbanisierten Stadtteile in einem minimalen Schrumpfungsprozess, der aktuell jedoch nur anhand sinkender Einwohnerzahlen sichtbar wird. Die Haushaltszahlen blieben in den vergangenen Jahren konstant.

- Mit etwas „gröberem Blick“ betrachtet – klammert man das einige innerstädtische Stadtteile aus – sind die Bevölkerungszahlen in den meisten Stadtteilen jedoch stabil. Ein Großteil der Verschiebungen ist jedoch nur statistischer Natur und betrifft teilweise nur die Altersstruktur. Selbst das Fritz-Heckert-Gebiet verlor seit 2013 nur im Stadtteil Hutholz und in Helbersdorf deutlich an Einwohnern.

- 2022 wird das starke Wachstum durch ukrainische Flüchtlinge sichtbar. Wie lange dieses anhalten wird, ist aktuell unklar.

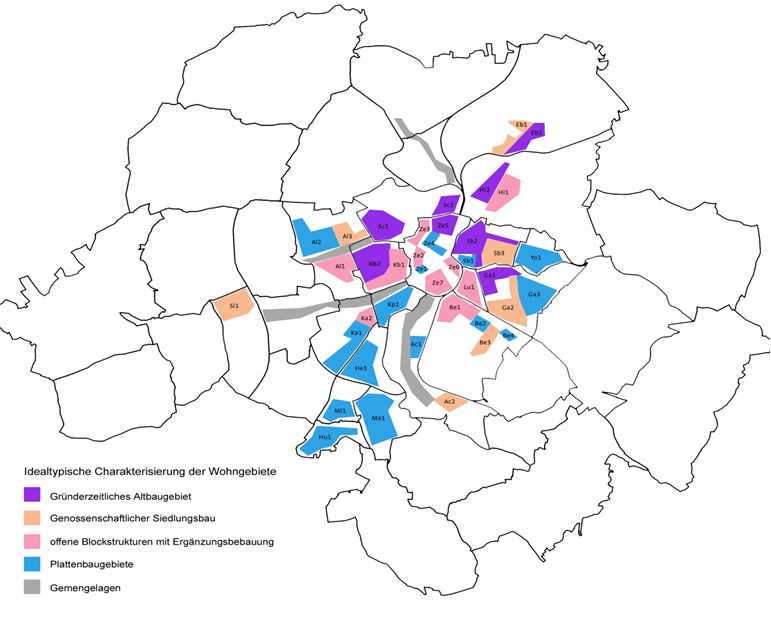

Gebietstypen

Im großstädtischen Chemnitz – klammert man die ländlich-suburbanen Teilgebiete aus – existieren vier Wohngebietstypen (und sog. Gemengelagen, die sich entlang von Hauptverkehrsadern befinden), deren Definition bzw. Charakterisierung über die Bausubstanz erfolgt. Die Unterscheidung ist idealtypisch, da nur in wenigen Fällen „reine“ Wohngebiete mit nur einer Bausubstanz zu finden sind. Die vier Idealtypen lassen sich anhand verschiedener Kriterien unterscheiden, die zum Großteil in deren historischer Entwicklung begründet liegen. In der pdf werden fünf verschiedene Gebietstypen charakterisiert und Übersichten über die Entwicklung der ortsüblichen Nettokaltmieten (€/m²) in jenen Gebieten dargestellt: Die Reihenfolge der Gebietstypen entspricht in groben Zügen der historischen Entwicklung, wie in Chemnitz seit ca. 1850/60 Wohngebäude gebaut wurden.

- Gründerzeitliche Altbaugebiete

- Genossenschaftlicher Siedlungsbau

- Offene Blockstrukturen mit Ergänzungsbebauung

- Plattenbaugebiete

- nach 1990 erbaute Wohngebäude (Sondersegment)

Gründerzeitliche Altbaugebiete

Vorgründerzeitliche bzw. gründerzeitliche Mehrfamilienhäuser wurden in der Regel als kompakte Blockstrukturen errichtet, auch „traditionelle Blockstrukturen“ genannt. In Chemnitz gibt es acht zusammenhängende gründerzeitliche Wohngebiete, die weitgehend von den Einwirkungen des Zweiten Weltkriegs verschont blieben und eine geschlossene Blockbebauung aufweisen.

„Exkurs zur Geschichte: Ständig steigende Einwohnerzahlen und die damit verbundenen Wohnungsprobleme führten bereits um 1870 zu Planungen, die Gebiete rings um den historischen Stadtkern von Chemnitz umfangreich zu be-bauen. Da meist nicht auf Altbebauung Rücksicht genommen werden musste, konnte damals ein einfaches, an den topographischen Gegebenheiten und infrastrukturellen Erfordernissen orientiertes Straßenraster angelegt werden. Vorbilder waren vor allem die amerikanischen Großstädte, nach denen eine überwiegend rechtwinklige Karreestruktur angelegt wurde. So entstanden die so genannten Gründerzeitviertel, in denen sowohl Wohnungen für die einfachen Arbeiterfamilien als auch für das Chemnitzer Bürgertum zu finden waren. Zu DDR-Zeiten war diese Bausubstanz kein Element der Wohnungsplanung, weshalb große Teile der Gründerzeitquartiere verkamen, was zu zunehmenden Leerständen aufgrund von Unbewohnbarkeit führte. Nach der Wende setzte eine Verstärkung der Sanierungsaktivitäten ein, die überwiegend durch private Investoren vorangetrieben wurde bzw. auch heute noch wird. Weite Teile der gründerzeitlichen Stadtteile sind im Jahr 2023 inzwischen vollständig saniert. Nur noch einige wenige Straßenzüge sind unsaniert geblieben (z. B. noch punktuell Zietenstraße am Fuße des Sonnenbergs; Müllerstraße am Übergang Zentrum/Schloßchemnitz). Darüber hinaus lassen sich nahezu im ganzen Stadtgebiet vereinzelt unsanierte Gründerzeitgebäude finden, die sich vor allem an viel befahrenen Straßen häufen.“

Bei der Betrachtung der Gründerzeitgebiete ist auch heute noch eine Unterscheidung der ehemaligen Bürger- und Arbeiterviertel sinnvoll, denn gründerzeitliche Arbeiterviertel wie der Sonnenberg sind meist hoch verdichtet und durch enge Straßenzüge und wenig Grünflächen geprägt (siehe Foto oben). Die ursprünglich für Arbeiterfamilien konzipierten Wohnungen haben meist weniger Zimmer als die Wohnungen in gründerzeitlichen Bürgergebieten wie dem Kaßberg oder in Schloßchemnitz. Entsprechend unterschiedlich entwickelten sich die Gebiete in der Nachwendezeit: während auf dem Kaßberg meist hochwertig sanierte Wohngebäude zu finden waren, gab es auf dem Sonnenberg lange Zeit unsanierte „Ecken“, was sich dann auch negativ auf das Image des Stadtteils auswirkte. Das Wohnungsangebot, der Leerstand und die Mietpreise unterschieden sich teilweise deutlich. In den letzten Jahren haben sich die Sanierungsaktivitäten auf verbliebene unsanierte Gebäude, teilweise auf Totalleerstände, konzentriert, sodass die baulichen Unterschiede innerhalb der Gründerzeitquartiere tendenziell rückläufig sind (an Imagezuschreibungen hat das allerdings wenig geändert). Dennoch existieren große Mietpreisspannen im Gründerzeitbereich: nahezu gleich ausgestattete Wohnungen können je nach Lage, Image und Leerstand des Gebietes teilweise bis zu 25 % unterschiedliche Preise aufweisen.

Genossenschaftlicher Siedlungsbau

Die in den 1920er und 1930er Jahren errichteten genossenschaftlichen Wohnsiedlungen wurden als Wohn- oder Werksiedlungen oder Gartenstädte angelegt. In Chemnitz lassen sich sieben größere genossenschaftliche Wohnsiedlungen mit zusammen ca. 14.000 Wohnungen identifizieren. Die größten zusammenhängenden Siedlungen sind die Gebiete an der Ammonstraße (Altendorf), Humboldtstraße / Humboldthöhe (Sonnenberg), Carl-von-Ossietzky-Straße (bzw. Geibelstraße, Heimgarten in Gablenz) und Grünband (Bernsdorf).

“Exkurs zur Geschichte: Historisch sind die Wohnsiedlungen aus dem Bestreben heraus entstanden, der damals steigenden Wohnungsnachfrage zu begegnen und hochwertigeren und gesünderen Wohnraum zu schaffen, als es ihn in den Mietskasernen gab. Was die Siedlungsbauten und Wohnhöfe deutlich von den Mietskasernen der Vorkriegs-zeit unterschied, war das Bestreben nach guter Belichtung und genügend Freiraum um die Häuser. Die gemeinnützigen Bauträger waren in dieser Zeit damit beschäftigt, einkommensschwache Bevölkerungsgruppen mit Kleinst-wohnungen (ein bis drei Räume, max. 65 m² Wohnfläche) zu versorgen. Die für Familien relativ geringe Größe war Resultat der ökonomischen Situation der Bewohner – Wohnungen mit über 65 m² Wohnfläche ließen sich bei der von Arbeitern dominierten Chemnitzer Bevölkerung nur schwer vermieten. Mit den Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise wurden die Grundsätze der finanziellen Wohnungsbauförderung geändert, so dass die Siedlungs-Wohnungen der 1930er Jahre nur noch eine durchschnittliche Größe von 33 m² bis 51 m² aufwiesen. Bis heute sind de facto all diese Wohnsiedlungen komplett und aufwändig saniert. “

Die genossenschaftlichen Wohnsiedlungen haben eine geringere Wohnungs- und Bebauungsdichte als die Gründerzeitgebiete. Typische Siedlungshäuser haben zwei bis drei Etagen mit vier bis sechs Wohnungen (nach der Sanierung teilweise auch weniger), zu denen in der Regel auch Hausgärten gehören. Heute sind die Wohnungen in diesen Siedlungen, die zum Großteil den Genossenschaften gehören, sehr beliebt, so dass dort ein vergleichsweise geringer Leerstand herrscht. Der meist hohe Sanierungsgrad, viel Grün im Wohnumfeld und dennoch zentrale Lagen führen dazu, dass hier gemäß Mietspiegel der letzten Jahre deutlich höhere Mietpreise als im Gründerzeitsegment erzielt wurden.

Offene Blockstrukturen mit Ergänzungsbebauung

Offene Blockstrukturen mit Ergänzungsbebauung sind dort entstanden, wo durch die Einwirkungen des Zweiten Weltkrieges ganze Karrees bzw. einzelne Gründerzeithäuser zerstört oder unbewohnbar wurden. Die dadurch entstandenen Freiflächen wurden in den 1950er und frühen 1960er Jahren mit Mehrfamilienhäusern neu bebaut. Die Wohnungen sind relativ klein und die Grundrisse sind für Familien mit Kindern eher ungünstig (wobei es in naher Vergangenheit hier Bestrebungen gegeben hat, größere Wohnungen im Rahmen des baulich Möglichen zu schaffen). Die größten von zehn großen Gebieten dieser Art sind die vordere Weststraße (entlang der Weststraße von der Kaßbergauffahrt bis Reichsstraße), das Lutherviertel und das Gebiet zwischen Vettersstraße und Zschopauer Straße. Die zumeist vier- oder fünfgeschossigen Ergänzungsbauten mit acht bis zehn Wohnungen (pro Eingang) wurden nach 1990 größtenteils saniert und gehören in den meisten Fällen Wohnungsgenossenschaften und der GGG. Die dortigen Wohnungen bieten nach den Kriterien des Mietspiegels eine gute Wohnqualität und weisen – für manchen Zugezogenen überraschend – geringfügig über Gründerzeitaltbauten liegende Durchschnittsmieten auf.

Plattenbaugebiete

Für die Betrachtung im Rahmen des „Wohnungsmarkt-Reports“ wurden 15 Wohngebiete abgegrenzt, die Mitte/Ende der 1960er Jahre bis 1989/1990 in industrieller Plattenbauweise errichtet wurden. In den Plattenbauten existieren verschiedene Wohnungstypen – in der Regel von der Ein-Raum- bis zur Vier-Raum-Wohnung – mit genormten Größen. Die Gebiete unterscheiden sich in puncto Größe und Lage, Ausstattung der Wohnungen und Wohnumfeld mit dazugehöriger Infrastruktur.

“Exkurs zur Geschichte: Die Plattenbauten wurden zu DDR-Zeiten als sinnvollste und effizienteste Art zur Lösung des Wohnungsmangels betrachtet. Sie wurden aus vorgefertigten Betonteilen zusammengesetzt und haben mindestens fünf Geschosse, in Chemnitz meist sechs, neun oder auch elf Stockwerke. Zu Beginn des Plattenbaus in Chemnitz waren die Neubau-Gebiete für weniger Einwohner geplant und wurden an bestehende Wohngebiete angegliedert, was sich daran zeigt, dass die älteren Plattenbauten in unterschiedlichen Stadtteilen und zum Teil auch in zentrumsnahen Lagen zu finden sind. Neuere Plattenbaugebiete (Ende der 1970er Jahre bis 1989) sind dagegen reine Großsiedlungen. Sie wurden nicht mehr in bestehende Wohngebiete integriert, sondern waren Massen-Wohngebiete an der Peripherie. Zumeist wurde in relativ engen Abständen eine „Platte“ neben die andere gesetzt, sodass dort in nicht mehr als 15 Jahren mit dem Fritz-Heckert-Gebiet im Süden von Chemnitz ein Wohngebiet für fast 90.000 Menschen entstand. Die größeren Gebiete wurden mit infrastrukturellen Einrichtungen versehen, so dass den Bewohnern der meist außerhalb des Stadtzentrums gelegenen Gebiete kurze Wege und eine gute Versorgung ermöglicht wurden. Dazu gehörte auch die ÖPNV-Anbindung.”

Seit Mitte der 1990er Jahre war besonders in den Plattenbaugebieten eine regelrechte Bevölkerungsflucht zu beobachten, so dass vordergründig diese Gebiete im Fokus von Rückbaumaßnahmen standen. Je nach Lage im Stadtgebiet und in Abhängigkeit von vorherrschenden Eigentumsverhältnissen haben sich die Plattenbausiedlungen nach 1990 unterschiedlich entwickelt.

In einigen Wohngebieten wurde auf hohem Niveau saniert bzw. komplett umgebaut (inkl. Schaffung neuer Grundrisse und Reduzierung der Stockwerke), in anderen Gebieten wurden vom Umfang her betrachtet weniger aufwändige Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen. Im Jahr 2023 lässt sich den 35.000 bis 38.000 Plattenbau-Wohnungen in Chemnitz dennoch ein moderner und zugleich energieeffizienter baulicher Zustand bescheinigen.

Der starke Bevölkerungsverlust in den Plattenbaugebieten in den vergangenen 30 Jahren hat dennoch seine Spuren hinterlassen und infrastrukturelle Abwertungen vor allem im Fritz-Heckert-Gebiet mit sich gebracht (während um die Jahrtausendwende bspw. noch drei Gymnasien existierten, ist heute kein einziges mehr vorhanden); die Entwicklung scheint aber gestoppt zu sein bzw. hat sich auf stabilem Niveau „eingependelt“. Während die fünf Stadtteile des Heckert-Gebiets im Jahr 2000 noch 57.000 Einwohner aufweisen konnten, verringerte sich die Zahl bis 2009 bis auf ca. 37.000, liegt aber seitdem relativ konstant bei diesem Wert (aktuell 11/2022: 36.500). Insgesamt betrachtet ist die Altersstruktur in den Plattenbaugebieten zumeist von vielen älteren Bewohnern und vergleichsweise wenig Familien gekennzeichnet. Beim Heckert-Gebiet kommt - schaut man sich die Zentralisierungstendenzen in Richtung Innenstadt an - die Randlage des Gebietes als eher ungünstiges Vorzeichen hinzu.

Trotz der unterschiedlichen Entwicklung der Plattenbaugebiete weisen diese recht konsistente Mietpreise auf (im Mittel sind Plattenbauten laut Mietspiegel-Daten mit Preisen knapp unter 5,00 Euro je m² die günstigste Baujahresklasse). Innerstädtische Plattenbauwohnungen sind tendenziell etwas teurer, selbst in Randlagen aber fallen die Preise nur noch in seltenen Fällen deutlich unter 5 Euro je m² (Ausnahme sind hier privatwirtschaftliche Wohnungs-AGs, die punktuell Angebote beginnend ab ca. 4 Euro bereithalten). Bei sehr guter Wohnqualität werden teilweise über 6 Euro pro m² erzielt. Hier wurden die Plattenbauwohnungen komplett umgebaut und modernisiert (teilweise sehr große Wohnungen) bzw. im Sinne des demographischen Wandels mit einem Concierge oder mit Barrierefreiheit versehen. Die Beispiele zeigen, dass nicht die Bausubstanz per sé entscheidend ist, sondern die Qualität der Wohnungsausstattung sowie deren Lage im Stadtgebiet.

Nach 1990 erbaute Wohngebäude

Ungefähr 23.300 Wohnungen (in knapp 9.400 Wohngebäuden) wurden seit der Wiedervereinigung in Chemnitz gebaut. Ein relativ großer Teil davon entfiel auf den Bau von Eigenheimen in den Randgebieten von Chemnitz. Der großflächige Bauboom bzw. Trend zur Suburbanisierung, der in den 1990er Jahre die ländlichen Stadtteile wachsen ließ, ist längst gestoppt. Inzwischen sind die sog. „Nachholeffekte“ der geringen Eigentumsquote längst aufgeholt, sodass die ländlichen Stadtteile inzwischen wieder geringfügig Einwohner verlieren. Punktuellen Neubau (siehe Foto aus Rabenstein) gibt es aber dennoch, jedoch nicht mehr im Umfang wie in den 1990er Jahren.

Unabhängig vom Bau von Einfamilienhäusern hat es in den vergangenen 30 Jahren auch Geschosswohnungsbau auf dem Mietwohnungsmarkt gegeben, vor allem ergänzend zu schon bestehenden Wohnstrukturen. Allein auf dem Kaßberg, in Schloßchemnitz und auf dem Sonnenberg wurden mehr als 5.000 Wohnungen geschaffen (teilweise als Eigentumswohnungen). In guten Lagen bei entsprechend sehr guter Ausstattungsqualität erzielen diese Neubauten die höchsten Mieten in Chemnitz. Nachwende-Neubauten, die sich in einem von großem Leerstand geprägten Umfeld befinden, passen sich allerdings in ihrem Mietpreisniveau dem Umfeld an, vor allem wenn sie in den 1990er Jahren errichtet wurden. In jüngster Vergangenheit hat sich durch die gestiegene Zahlungsbereitschaft in Chemnitz ein neues Segment an Neubauwohnungen der neuesten Generation entwickelt (die baulich nicht mehr mit den Nachwendeneubauten vergleichbar sind): sehr gut ausgestattete Mietwohnungen, allesamt barrierefrei und mit PKW-Stellplätzen versehen, sind so auf den Markt gekommen, deren Grundmiete inzwischen um den Wert von 10,00 Euro je m² pendelt.

Mietwohnungsgebiete

Auf dem Gebiet der Stadt Chemnitz lassen sich etwa 40 Wohngebiete mit jeweils mehr als 1.000 Wohnungen (Ausnahme: Wohngebiete im Zentrum) und vier sog. Gemengelagen identifizieren. In den Wohngebieten und Gemengelagen befinden sich etwa 115.000 bis 120.000 Wohnungen, d. h. rund 75 % aller Chemnitzer Wohnungen und ca. 90 % der rechnerisch ermittelten Mietwohnungen. Die 40 Gebiete befinden sich in 19 verschiedenen innerstädtischen Stadtteilen sowie den Teilgebieten des ehem. Fritz-Heckert-Gebietes, die zusammen nur 30 % der Chemnitzer Stadtfläche vereinen, aber 74 % aller Chemnitzer Einwohner (Stand 30.11.2022: 183.300 von 248.900) und annähernd neun von zehn Mieter-Haushalten beherbergen.

Bei den 19 Stadtteilen handelt es sich um all jene bevölkerungsstarken Teilgebiete, die durchschnittlich mindestens sechs Einwohner (in den meisten Fällen allerdings zweistellige Bewohnerzahlen) pro bewohnte Adresse und eine Mieterquote von mindestens 73 % (in den meisten Fällen 90+ %) aufweisen (ausgeklammert wurde der Stadtteil Furth)

- Kaßberg (18.340 Einwohner am 30.11.2022)

- Sonnenberg (16.490)

- Zentrum (15.356)

- Gablenz (15.080)

- Bernsdorf (14.096)

- Schloßchemnitz (13.940)

- Altendorf (11.735)

- Markersdorf (11.369)

- Kappel (9.850)

- Hilbersdorf (7.054)

- Ebersdorf (7.019)

- Yorckgebiet (6.799)

- Altchemnitz (6.310)

- Helbersdorf (6.241)

- Lutherviertel (5.253)

- Kapellenberg (5.214)

- Hutholz (4.924)

- Morgenleite (4.145)

- Siegmar (4.092)

Die idealtypische Abbildung zeigt, wo sich die einzelnen Wohngebiete in den 19 Stadtteilen befinden und welche charakteristische Bebauung dort zu finden ist. In acht der 40 dargestellten Wohngebieten sind überwiegend gründerzeitliche Altbauten und entsprechende geschlossene Blockstrukturen zu finden (Karrees). Für zehn Gebiete sind offene Blockstrukturen mit Ergänzungsbebauung aus der Nachkriegszeit charakteristisch, weitere sieben Wohngebiete können als genossenschaftliche Wohnsiedlungen bezeichnet werden. Blau dargestellt sind die 15 Plattenbaugebiete der Stadt. Im Laufe der letzten Jahre haben sich in einigen Gebieten durch verstärkte Neubautätigkeit vereinzelt neuere Wohngebäude in die traditionellen Strukturen hineingeschoben, ohne aber den Gesamtcharakter der Gebiete entscheidend zu ändern. Dennoch liegen natürlich die Mietpreise der neuerbauten Mietwohnungen (sofern es sich um Mietwohnungen handelt) deutlich über denen im Gebiet üblicherweise erzielten Mieten.

Stadt- und STadtteilDaten Chemnitz

Wohnungsmarkt Chemnitz

Stadtteil-profile Chemnitz

Adelsberg | Altchemnitz | Altendorf | Bernsdorf | Borna-Heinersdorf | Ebersdorf | Einsiedel | Erfenschlag | Harthau | Euba | Furth | Gablenz | Glösa-Draisdorf | Grüna | Helbersdorf | Hilbersdorf | Hutholz | Kapellenberg | Kappel | Kaßberg | Klaffenbach | Kleinolbersdorf-Altenhain | Lutherviertel | Markersdorf | Mittelbach | Morgenleite | Rabenstein | Reichenbrand | Reichenhain | Röhrsdorf | Rottluff | Siegmar | Schloßchemnitz | Schönau | Sonnenberg | Stelzendorf | Wittgensdorf | Yorckgebiet | Zentrum

Sport in Chemnitz

Kontakt und ReChtliches

CHEMNITZ in ZAHLEN wird unterstützt von:

2 inkl. MwSt.

CHEMNITZ in ZAHLEN / FOG-Institut für Markt- und Sozialforschung Chemnitz 2020-2025